<2025年更新!>寝袋の下に敷くマット(寝袋マット・シュラフマット・スリーピングマット・スリーピングパッド、以下マットで記載)のR値・R‐Valueについてまとめました。

POINT

- 2020年より、世界的なマットメーカーにおいて、アウトドア用マットの断熱力の測定規格『ASTM F3340-18』が採用されています。このページの内容もその内容を踏まえ更新しています。

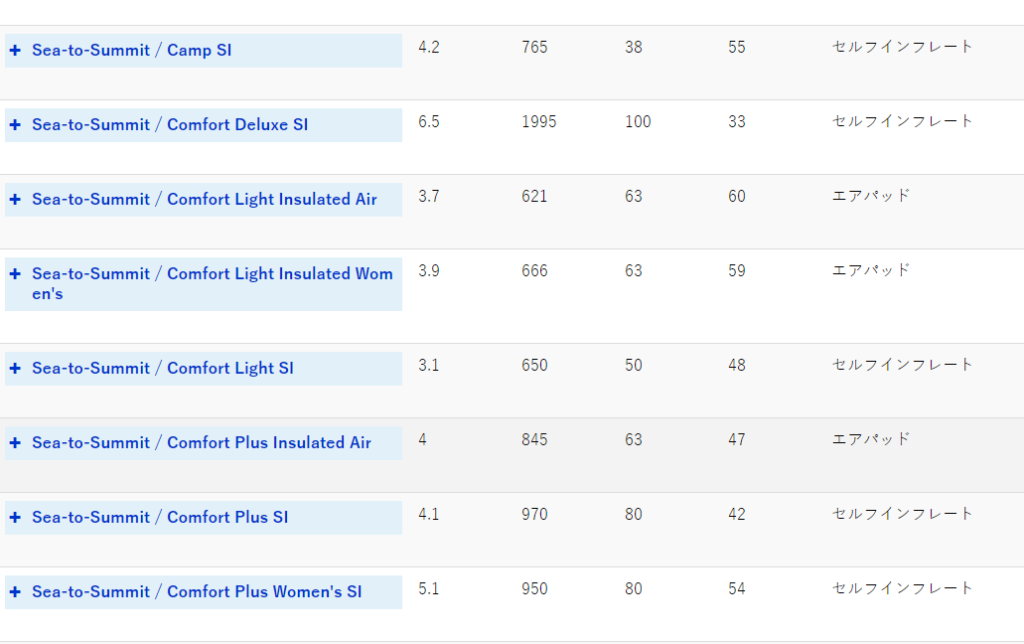

- 登山・ソロキャンプ向けマットレス比較一覧表(メーカー/モデル・R値・重さ・厚さ・断熱効率・タイプ)を作成しました。 約80程度の製品のR値を表にまとめています。

著者PROFILE

名前:Masaki T

経歴:大手アウトドアショップで寝袋・マットのコーナーを中心に約4年間の接客経験に加え、独自の調査・研究を重ね、アウトドア情報を発信し15年以上。無積雪登山・雪山登山・クライミング・アイスクライミング・自転車旅行・車中泊旅行・ファミリーキャンプなど幅広くアウトドアを経験。(詳細プロフィール)

マットのR値(R-value)は、マットの断熱力

R‐Value(Thermal resistance value)は、日本語訳では”熱抵抗値”です。寝袋の下に敷くマットでは、R値、もしくはR‐Valueとカタログ表記されていることが多いです。(以下、主にR値の表現を使います)

R値は、建築業界等で断熱材の断熱力を表す指標として使われていますが、マットにおいても断熱力を表す指標として使われています。

具体例)

- サーマレスト Zライトソル:R値=2.0

- EXPED SYNMAT HL :R-Value=2.9

R値(R-value)の特徴

サーマレストのR値と温度チャート[出典:thermarest]

R値には

- 数値が高いほど断熱力が高い(R値1.5のマットより、R値2.5のマットの方が断熱力が高い)

- R値は足し算できる(R値1.5のマットと、R値2.5のマットを重ねると、R値はおおよそ4.0になる)

という特徴があります。

マットのR値(R-value)の実情

一見、便利そうなR値ですが、この数値を見てピンとくる方は様々なR値のマットを様々なシーズン(春夏秋冬)で使ってきている経験者で、これからマットの購入を検討している初心者の方には、実際の登山やキャンプシーンでのイメージが湧かない(「R値2.0ってどのくらい温かいの?春のキャンプで使えるの?みたいな)数値です。

長年、様々なアウトドア経験を体験してわかったのが、

- 基本的にマットのR値・断熱力高い方が快適

- 寝袋の断熱力(保温力)不足か、マットのR値・断熱力不足か判別しにくい

- 体感は個人差があり、R値から断熱力が連想するには経験が必要

ということです。

マットのR値・断熱力高い方が快適

EXPED Mega Mat(R値9.50、対応温度-48)はクッション性・断熱力ともに最高レベル

R値は、基本的に高い方が快適です。

例えば、厳冬期対応の雪の上に置いても底冷えしない高断熱マットを春のキャンプで使用しても全く問題ありません。マットの断熱力が高ければ高いほど、マットと密着している部分からの熱の損失が少なくなり、快適に睡眠できます。

ただ、テントの中で寝袋の中に入らずとも汗ばむような時期(夜でも気温が30℃くらいある真夏の低地キャンプ)の場合、断熱力の小さいマットの方が地面の冷たさが感じられて(体が冷やされて)気持ちいい、ということもあります。この暑い時期に、高断熱マットを使うと、マットから自分の体温が反射してくる感覚になり、マットと接している部分が汗ばみます。

登山の場合、2000m級のテント場も多く、夏でも夜は涼しくなります。紅葉時期は夜は一桁台の気温で氷点下になることもあります。その時の気温がどの程度下がるか、事前に予測することは難しく、ある程度断熱力に余裕のあるマットが扱いやすいです。

寝袋の断熱力(保温力)不足か、マットのR値・断熱力不足か判別しにくい

テント内で就寝時、寝袋の断熱力(保温力)不足か、マットのR値・断熱力不足か判別しにくいです。

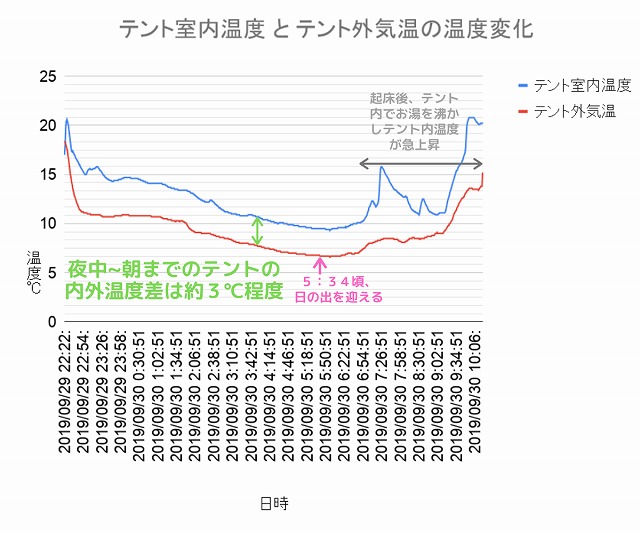

上のグラフは、秋の八ヶ岳で、外気温とテント室内の気温が測定(22時~翌日10時頃)したものですが、気温が最も下がっている時間帯は早朝5時ごろです。この時間帯は体温も下がり、深い眠りについています。

経験的に寝袋もしくはマットの断熱力が足りていないと、体が冷えてこの夜中に目が覚めるのですが、感覚がぼんやりしているため、寝袋の保温力不足なのかマットの断熱力不足なのか、わからないことも多いからです。

「背中がなんだか冷たい、これはマットの断熱力だ」とわかるのは、明らかにマットの断熱力が足りていない時ぐらい(厳冬期の雪山テント泊など)で、多少足りていない程度では全体的に寒いと感じて、主要な熱損失原因が寝袋かマットか判別するのは難しいと思います。

体感は個人差があり、R値から断熱力が連想するには経験が必要

寝袋の保温力表記としてEN13537が普及(詳しくはこちら)していますが、主に女性が参考とする快適温度と、男性向けの下限温度の2つの表記が規格で決められています。

体の冷えに対する強さは、男性と女性では差があり、同じ性別でも個人差(やはり脂肪の多い方ほど冷えにくい傾向)あります。

例えば、紅葉時期のテント泊で、同じ3シーズン用マットを使っても、Aくんは快適に寝れても、Bさんは夜中寒くて起きた、背中が冷たかったとなる可能性があります。

「このR値なら快適に寝られだろう」という予想は、R値の公表されているマットを様々なアウトドアシーンで使って体感して、なんとなくわかってくるものかなと感じています。

マットのR値(R-value)は徐々に下がる傾向あり

どんな製品と同様に、マットも製造された直後が最も高性能で、何度も使用して月日が経過すると、製品性能が下がります。クローズドセルマットでは軟化(やわらかくなる)、体温を反射する銀フィルムも徐々に銀の色が薄くなる(反射性能が低下)などおこります。

数年経過すると銀フィルムの色が薄くなることも

アウトドア業界におけるマットのR値(R-value)の現状

R値(R-value)表記を採用しているのは登山用マットを制作するメーカーが中心

車移動のキャンプ向けマットは

- 基本車移動の通常キャンプでは、数十~百グラム単位でカリカリに軽量化する必要性がない⇒快適性を重視した余裕のある設計で作りやすい

- キャンプといえば、温暖な春から秋の需要が多い⇒R値の重要性が増す、寒い時期のキャンプユーザーがそれほど多くない。また、登山に比べ、車は積載量に余裕があるため容易にマットの買い足しで解決できる。

の背景あり、キャンプ用品中心のメーカーのマットにはR値表記が無いです。

登山では、紅葉の一桁台の気温のテント泊、雪山登山など、軽量・コンパクト性と共に高いマットの断熱性が求められるニーズがあり、マットにR値など断熱力表記されていることが多いです。

(余談:その登山用品中心のメーカーのキャンプ向けマットにも、断熱力表記される傾向があります。そのため、キャンプ用で断熱力がわかるマットを探されている方は、次に記載しているR値記載メーカーを参考にマットを探されるのがおすすめです。)

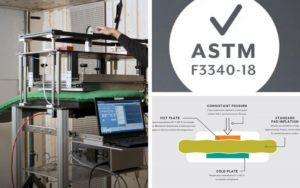

R値(R-value)の標準規格は無い(2019年11月時点) ⇒2020年より標準規格『ASTM F3340-18』が大手メーカー中心に正式採用

2019年まで、マットメーカー各社から公表されているR値(R-value)は、測定方法に関する標準規格がありませんでしたが、2020年から大手メーカー中心に標準規格『ASTM F3340-18』が採用されています。

2020年以降(大手メーカー中心にR値の測定規格『ASTM F3340-18』を採用)

アウトドア用マットの断熱力(R値、R-value)の測定規格『ASTM F3340-18』 が世界的な大手マットメーカー中心に採用されています。

この新規格のお陰で、異なるメーカー間のマットの断熱力比較が明瞭になります。(この新規格を採用しているのは、主に軽量・コンパクト・高断熱が求められる登山・トレッキング用途のマットを製造しているメーカーです。)

採用メーカーの新入荷(2020年~)の製品パッケージには『ASTM F3340-18』評価のR値が表示されています。

新R値の測定規格が開発された背景

2016年から世界規模で活動しているマットメーカーが集まり、開発されていったようです。最終的に、ASTM F3340-18と呼ばれる規格は2019年に完成、公開されました。

『ASTM F3340-18』を採用しているメーカー一覧

以下、2020年5月時点で、マットのR値測定方法として『ASTM F3340-18』を採用している主要なメーカーです。

- Therm-a-Rest(サーマレスト)

- NEMO(ニーモ)

- EXPED(エクスペド)

- SEATOSUMMIT(シートゥサミット)

- BigAgnes(ビッグアグネス)

- KLYMIT(クライミット)

現状、世界的なアウトドアメーカーは採用しています。2021年11月時点ですが、日本のアウトドアメーカーではまだ採用されていないようですが、今後普及するのではないかと思われます。

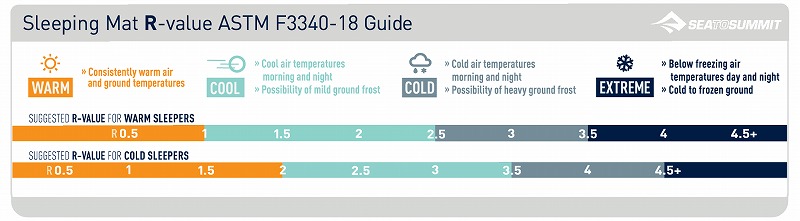

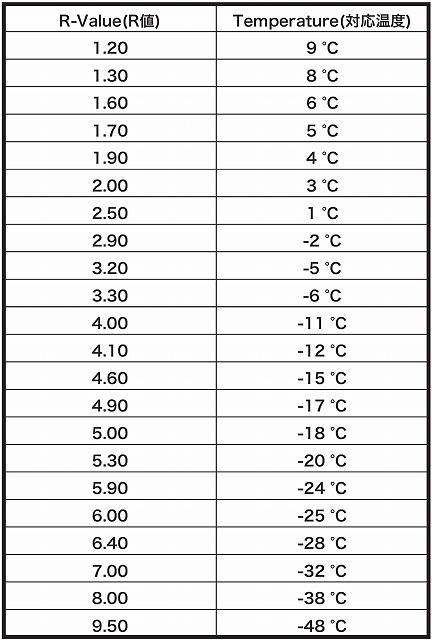

『ASTM F3340-18』 によるR値の温度チャート

『ASTM F3340-18』により算出されたR値がどの季節に対応できる程度の数値か、各メーカーが公開しています。

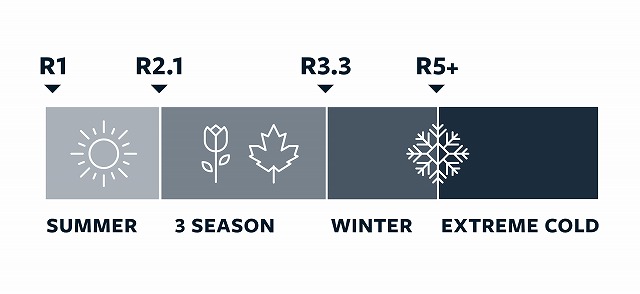

[出典:thermarest]

[出典:SEATOSUMMIT]

おおよそ分類すると

- ASTM R値(0~2.0):夏向け

- ASTM R値(2.0~4.0):3シーズン向け

- ASTM R値(4.0~6.0):積雪期

- ASTM R値(6.0~):高所・極地でも対応できる

となりますが、実使用による断熱力の体感には個人差があります。ASTMによるR値は大まかには使用するシーズンの目安になりますが、細かな数値の違い(例えばR値0.1~0.5の違い)は、最終的には使用する人の経験とのすり合わせが必要になります。

2019年以前(各社独自のR値測定) -[2019年11月に作成した内容]

2019年まで、公表されているR値(R-value)は

- そのメーカー独自の評価方法によるR値

- 第三者機関に依頼して測定したR値

のどちらかでした。(この状況は、その昔、寝袋の保温力が各社の自社基準で公表されていた状況と類似)

また、マットの断熱力をR値ではなく、その他の表現でカタログに掲載しているメーカーもありました。(例:参考使用温度 −12 〜 −7℃)

以下、主に登山用マットを販売しているメーカーの記載状況です。

[R値表記のメーカー]

- Therm-a-rest(サーマレスト):すべての製品R値表記

- EXPED(エクスペド):すべての製品R値表記

- SEA TO SUMMIT(シートゥサミット):すべての製品R値表記

- KLYMIT(クライミット):一部のマットでR値表記

[R値以外の表記のメーカー]

- NEMO(ニーモ):マットの断熱力を「参考使用温度」として表記(例:参考使用温度 −12 〜 −7℃)

- big agnes(ビッグアグネス):マットの断熱力を「対応温度」として表記(例:対応温度:‐9~2℃)

- Montbell(モンベル):マットの断熱力を五つの星で表記(例:保温力★★★☆☆)

[断熱力が未表記のメーカー]

- イスカ、マジックマウンテンなど、その他多数

実は、R値以外の表記&未表記のメーカーでも、R値の測定結果があるようです。公表しない理由は様々あっての判断と思われます。

NEMOのYoutubeのコメントで次のようなやり取りがありました。(日本語は自動翻訳です)

書き込まれたコメント:Please consider providing an R-value in addition to your temperature ratings. Not providing an R-value in addition to your temp rating suggests Nemo is not being transparent with the pad’s actual insulating power.

(温度定格に加えてR値を提供することを検討してください。温度評価に加えてR値を提供しないことは、Nemoがパッドの実際の絶縁力に対して透明でないことを示唆しています。)

——-

返信:We don’t market R-values for our sleeping pads here at NEMO and I’d be happy to explain why. There are many different ways to test for R-value and all will provide very different results. Many companies in the industry test their sleeping pads using the method that will provide the best results, and we aren’t OK with this. There is not currently a standardized test method in the industry. We took 4 leading pads in the industry and tested them at an independent 3rd party lab, using ASTM D1518, which is probably the most common method of measuring R-value in sleeping pads. The differences in marketed R-value ranged from 12-50% higher than lab tested R-values. This is an enormous difference when customers make buying decisions based on as little as 0.1 difference in R-value. NEMO strives to give the customer as much information as possible, with clarity, when making a purchasing decision. We are currently leading a committee within the Outdoor Industry to adopt a single standard for sleeping pad insulation ratings so that pads can be accurately compared based on this information.

NEMO does complete lab testing, including R-value testing on all of our pads. Instead of publishing an R-value rating, we decided to publish a minimum comfort rating. This rating is based on a combination of lab testing, including R-value testing, and extensive user feedback from our employees, test team, and ambassadors. This information is used to come up with the lowest temperature range where the majority of people will sleep comfortably on the pad. We think that although unconventional, this temperature rating makes a lot more sense to pair with a sleeping bag that also uses a temperature rating to gauge its warmth.

Let us know if you have any other questions!(ここNEMOでは、睡眠パッドのR値を販売していません。その理由を説明させていただきます。R値をテストする多くの異なる方法があり、すべてが非常に異なる結果を提供します。業界の多くの企業は、最良の結果が得られる方法を使用して睡眠用パッドをテストしていますが、これでは問題ありません。現在、業界には標準化されたテスト方法がありません。業界で4つの主要なパッドを使用し、ASTM D1518を使用して、独立したサードパーティのラボでテストしました。これは、おそらく睡眠パッドのR値を測定する最も一般的な方法です。市販されているR値の違いは、ラボでテストされたR値よりも12〜50%高かった。これは、顧客がR値のわずか0.1の違いに基づいて購入を決定する場合の大きな違いです。NEMOは、購入を決定する際に、できるだけ多くの情報を明確に顧客に提供するよう努めています。私たちは現在、屋外産業内の委員会を率いて、この情報に基づいてパッドを正確に比較できるように、睡眠用パッドの断熱定格に単一の基準を採用しています。

NEMOは、すべてのパッドのR値テストを含む、ラボテストを完了します。R値の評価を公開する代わりに、最小快適性評価を公開することにしました。この評価は、R値テストを含むラボテストと、従業員、テストチーム、および大使からの広範なユーザーフィードバックの組み合わせに基づいています。この情報は、大部分の人がパッドの上で快適に眠れる最低温度範囲を見つけるために使用されます。慣例的ではありませんが、この温度定格は、温度定格を使用して暖かさを測定する寝袋と組み合わせると、はるかに理にかなっていると思います。他にご質問がある場合はお知らせください!)

各社のR値(R-value)と対応温度

現状、R値(R-value)は各社の基準値になりますが、R値(R-value)とある程度具体的な対応温度が公表されているメーカーがあります。

Therm-a-rest(サーマレスト)

サーマレストのR値と温度チャート[出典:thermarest]

サーマレストは、世界的なマットのトップメーカーであり、R値の信頼が高いとの評価が散見されます。

上の温度チャートは、簡略化して見やすいですが、R値2.1~R3.3の(サーマレストの)マットが3シーズン対応している、となっていますが、例えば人気のZライトソル(R値2.6)は紅葉時期の登山に対応しているのか、上のチャートはざっくりしていて、読み取りにくいです。

サーマレストでは、Thermetrics社の協力し、テストしているようです。

Science of Heat

To ensure we stay on the cutting edge of thermal science and engineering, we work with a neighboring company called Thermetrics, an engineering group that, in their words, leads the industry in “thermal comfort testing solutions that deliver advanced performance, innovative design and leading-edge features.” They build the R-value testers we use to design, test and modify our sleeping pads. These devices take two large plates and place the pad in between. One plate is kept at a steady temperature with an electrical current. A pad that offers a lot of insulation will require less energy to keep the plate at a steady temperature. The less energy used to maintain the warmth of the plate, the higher the R-value the pad receives.When designing our award-winning sleeping pads, we thoroughly test our products in the field and in our Seattle factory with the Thermetrics machines. This equipment gives us crucial insights while designing gear, allowing us to consider and test the most minute details of our products and make design decisions that lead to better performing gear.

(以下、上の英文の自動翻訳です。)

熱の科学

熱科学とエンジニアリングの最先端を維持するため、Thermetricsと呼ばれる近隣の企業と協力しています。Thermetricsは、「高度なパフォーマンス、革新的なデザイン、彼らは、睡眠パッドの設計、テスト、および修正に使用するR値テスターを構築しています。これらのデバイスは2つの大きなプレートを取り、その間にパッドを配置します。1つのプレートは、電流で安定した温度に保たれます。多くの断熱材を提供するパッドは、プレートを安定した温度に保つために必要なエネルギーが少なくなります。プレートの暖かさを維持するために使用されるエネルギーが少ないほど、パッドが受け取るR値が高くなります。受賞歴のあるスリーピングパッドを設計するとき、当社はフィールドおよびシアトルの工場でThermetricsマシンを使用して製品を徹底的にテストします。この機器により、ギアの設計時に重要な洞察が得られるため、製品の最も詳細な部分を検討およびテストし、ギアのパフォーマンスを向上させる設計上の決定を下すことができます。

[出典:thermarest]

EXPED(エクスペド)

エクスペドは、各マットに、R値と対応温度が掲載されています。エクスペドのほぼ全マットのR値と対応温度を、以下にまとめました。

EXPED R値-対応温度 一覧表

上表のように、エクスペドでは非常に細かくR値と対応温度が公表されています。

エクスペドでは、R値の測定をスイスの第三者機関に依頼しているようです。

Independent testing

So, as we just said, R-value is, theoretically, a good way to compare insulation. What? Theoretically? It sounds like double speak. Sorry. But here’s why we say “theoretically.” Like so many measurements used by various industries (and customers!), the usefulness of the number is based upon whether it can be readily compared across brands. Our mats are independently tested by EMPA, the Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research. In other words, the R-value we state on our mats does not originate from the Exped offices. Rather, it is arrived at by a standard R-value test conducted by a neutral party. Being a Swiss company, we are naturally big fans of tests like this and would love to see standardized tests used by all mat manufacturers. We’re not there yet, but the topic is being discussed within the outdoor industry, and that’s a start. But certainly, within the Exped line, you can compare mats accurately.

(以下、上の英文の自動翻訳です。)

独立したテスト

したがって、先ほど述べたように、R値は理論的には絶縁を比較するのに良い方法です。何?理論的には?ダブルスピーチのように聞こえます。ごめんなさい。しかし、ここに「理論的に」と言う理由があります。さまざまな業界(および顧客!)で使用される非常に多くの測定値と同様に、数値の有用性は、ブランド間で容易に比較できるかどうかに基づいています。当社のマットは、スイス連邦材料試験研究所のEMPAによって独立してテストされています。言い換えると、マットに記載するR値はExpedオフィスからのものではありません。むしろ、中立な関係者が実施する標準のR値テストによって到達します。スイスの会社であるため、私たちは当然このようなテストの大ファンであり、すべてのマットメーカーが使用する標準化されたテストを見たいと思っています。私たちはまだそこにいません、しかし、このトピックはアウトドア業界で議論されており、それが始まりです。しかし確かに、Expedライン内では、マットを正確に比較できます。

[出典:EXPED]

個人的考察

『ASTM F3340-18』規格によるR値は新品のマットの断熱力指標のみ表す

新R値は、新品のマットの数値です。製品耐久性にもよりますが、何度も使用するとR値は下がっていく傾向にあります。

また、マットを評価としてR値以外にも、価格、重量、コンパクト性、膨らみやすさ、使いやすさ、快適な寝心地、耐久性など他の指標もあります。昨今、インターネット通販の普及により、実物を見ること無く購入する方も多いと思いますが、ご自身の用途を踏まえて、総合的に判断されることを推奨します。特にエア注入式マットは、パンクリスクがあるため、カタログスペックではわかりにくい耐久性、メーカー保証がどの程度であるか確認した上で判断されることおすすめします。

今後は日本も普及する?

『ASTM F3340-18』により、この規格で測定した他社間のマットのR値比較が明瞭になりました。日本のマット製造・販売メーカー(モンベル、イスカ、など)のWebサイトを見る限り、まだ『ASTM F3340-18』の測定結果は開示されていません。(メーカーによっては既にASTM F3340-18による測定結果を持っていると思われます)

今後、日本においても新規格によるR値は浸透していくと思われます。

最後に

【新】マットの断熱力(R値,R-value)測定規格『ASTM F3340-18』の評価方法、旧R値と新R値の比較等については別のページに詳しく掲載しています。ご参考に。

主に日本で流通している複数メーカーのマットのR-valueリスト一覧も作成しました。

マット・スリーピングマット

関連の記事

登山用マットを買う前に知っておきたい情報

無積雪期・3シーズン

雪山・冬山

実験・How to

スペック比較

個別製品の紹介