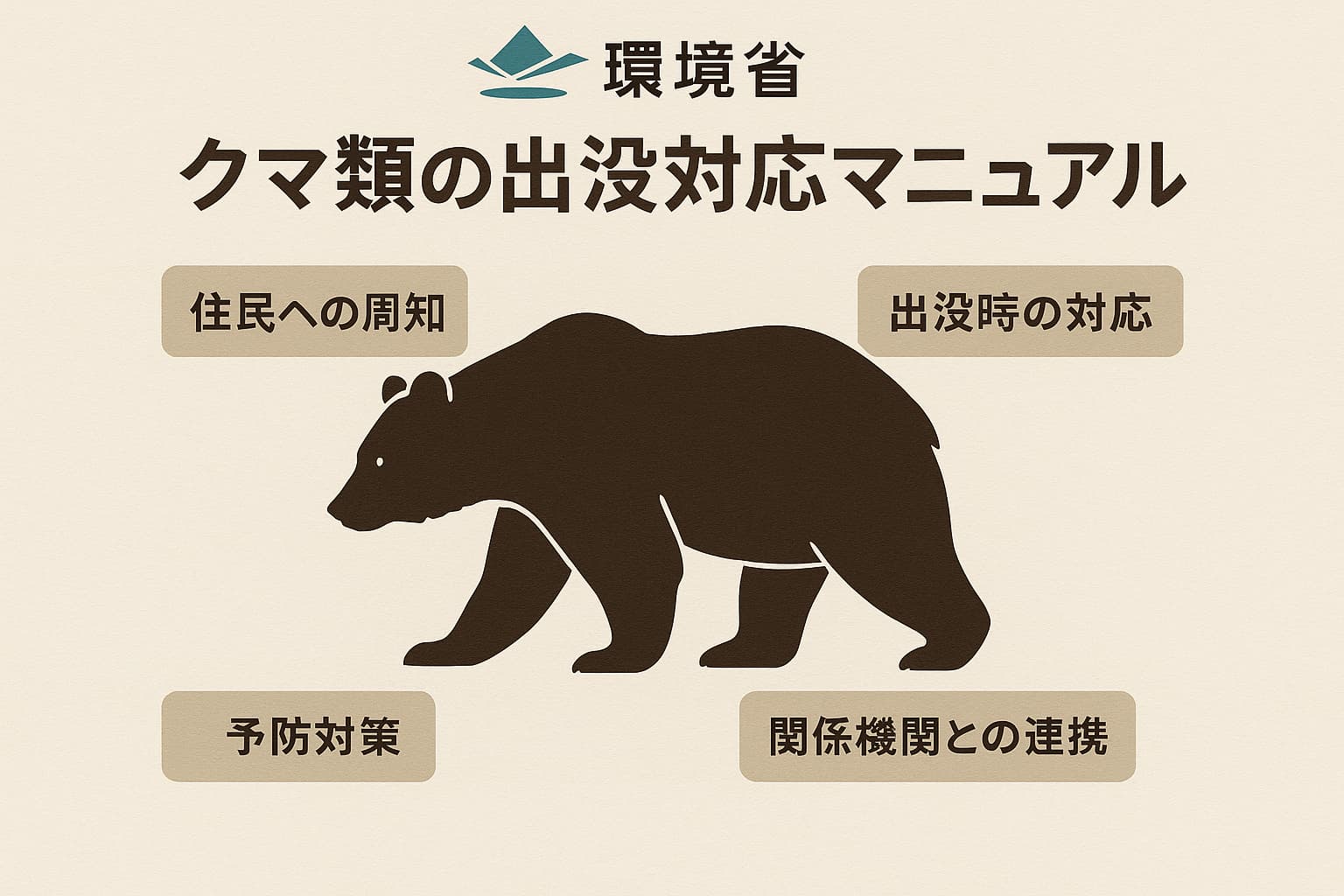

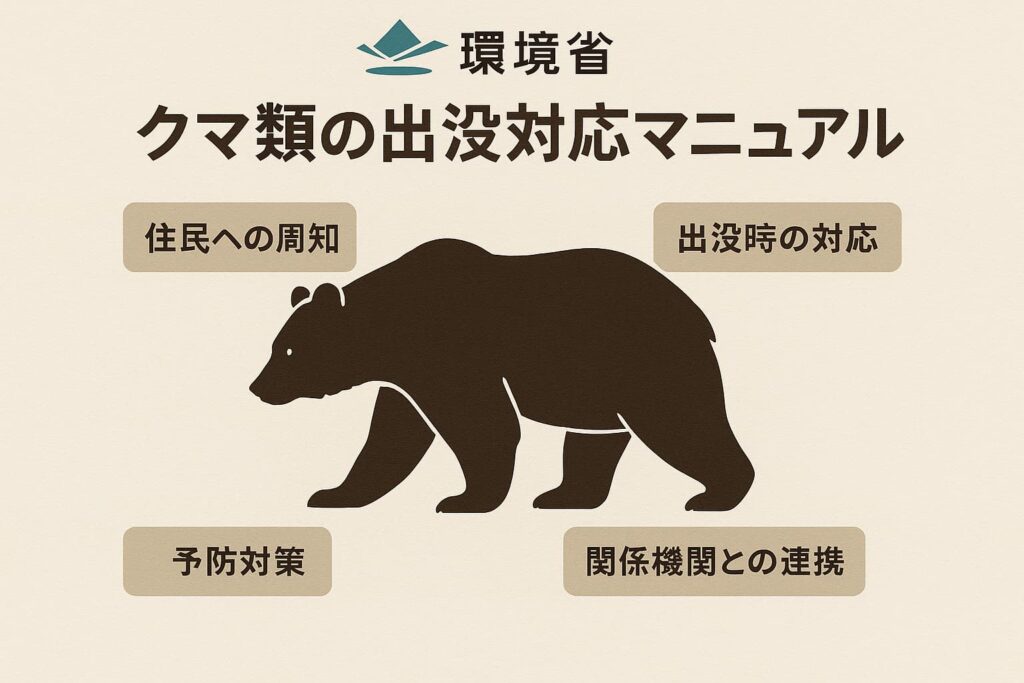

昨今、残念ながら熊被害が続いておりますが、熊被害を調査する中で「環境省のクマ類の出没対応マニュアル」という資料が存在することを知りました。

このページでは、環境省公表の資料を基に、自治体・地域団体・現場実務者が運用に落とし込みやすい形で再構成してみました。 地域の事情や最新の通達により運用が異なる場合がありますので、最終判断は各都道府県の計画・通知をご確認ください。

名前:Masaki T

経歴:北海道出身、登山歴15年以上。関東の大型の登山用品店で約4年間の勤務を経験。最近はヒグマやツキノワグマの対策用品の調査・研究にも注力。

熊の本格的な冬眠になり熊スプレーの在庫が復活しています。ただ「フロンティアーズマン」など米国のEPA認証の人気スプレーは入荷未定となっています。

詳しくは、下記ページに記載しています。

↓↓↓

目次

1. マニュアルの目的と基本思想

目的は、人身・農林被害を抑えつつクマの保全も両立するために、平時の備えと出没時の対応を体系化することです。 基本思想はゾーニング(すみ分け)を軸に、「人の生活圏では出没抑制」「生息域では保全を尊重」し、 状況に応じて非致死的対応から捕獲までを段階的に使い分けます。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)>

2. 平時の備え(8本柱)

2-1. ゾーニングの設定

代表的な区分は、生息域のコア生息地/緩衝地帯、生活圏側の防除地域/排除地域です。 地区ごとの方針を明文化し、出没時の判断基準につなげます。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)>

2-2. 連絡体制の構築

警察・消防・学校・自治会・猟友会・関係課を含む連絡網を整備し、夜間・休日連絡先まで明記します。 連絡体制図・対応フロー図の整備を推奨します。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(インデックス)>

2-3. 対応方針表(基準表)の作成

ゾーン×問題度×緊急性で、追い払い/非致死的対応/捕獲(放獣判断含む)の基準を表形式で整えます。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(概要版PDF)>

| ゾーン | 基本対応 | 問題度が高い個体 | 人身事故・高リスク個体 |

|---|---|---|---|

| コア生息地 | 原則非致死(捕獲は例外) | 捕獲検討 | 捕獲 |

| 緩衝地帯 | 追い払い中心 | 捕獲検討 | 捕獲 |

| 防除地域(個体数低〜中) | 追い払い中心 | 場合により捕獲 | 捕獲 |

| 防除地域(個体数高) | 捕獲を積極検討 | 捕獲 | 捕獲 |

| 排除地域 | 捕獲 | 捕獲 | 捕獲 |

※要約(詳細は 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)参照)

2-4. 研修と人員配置

机上訓練と現地訓練を組み合わせ、通報〜封鎖〜判断〜対応〜収束までの動線を反復します。 外部専門人材の活用を含め、必要装備・役割を平時から整理します。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(インデックス)>

2-5. 生活圏での出没抑止

- 誘引物管理:生ごみ・放任果樹・作物残渣・ペット餌・堆肥・飼料の管理徹底

- 物理的対策:電気柵、倉庫施錠、囲い・柵の補修

<出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)>

2-6. 生息域での安全対策

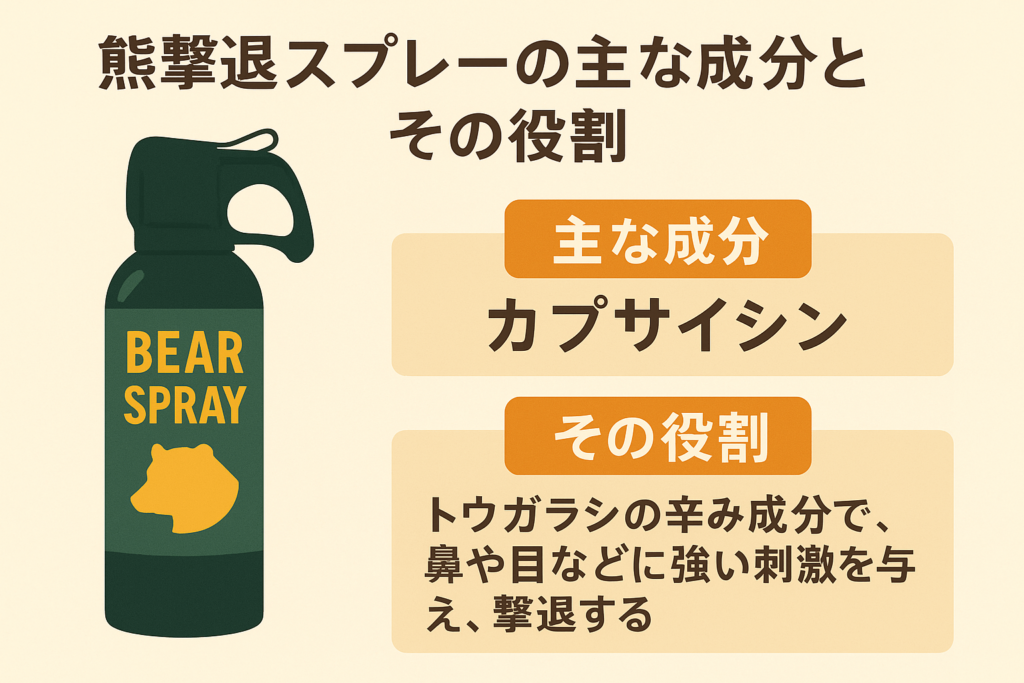

林業・登山・山菜採り等の活動者に、見通し確保・クマ鈴・熊撃退スプレー携行などの行動指針を共有します。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(概要版PDF)>

2-7. 堅果類の豊凶調査

不作年は人里出没が増えやすいため、秋季の結実状況を調査・共有します。 <出典: 環境省|堅果類の結実情報(PDF)>

2-8. 住民学習会・リスクコミュニケーション

距離の取り方、誘引物の片付け、通学路の留意点などを平時から周知します。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(インデックス)>

3. 出没時の現場対応フロー

3-1. 初動

- 安全最優先:現場封鎖・広報・交通整理を即時実施

- 状況把握:目撃場所・個体数・行動・時間帯・人通りを確認

- 判断体制:所管と警察を含む関係者で対応手段(追い払い/囲い込み/捕獲・放獣)を決定

<出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)>

3-2. 市街地等での銃器・麻酔の使用

住居密集地での銃器使用は極めて慎重に運用し、警察と緊密に調整します。射線・背後リスク・住民退避など安全要件を厳格に確保します。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(概要版PDF)>

3-3. 人身被害発生時(3本柱)

- 救助:消防・医療搬送を最優先

- 二次被害防止:避難・周知・封じ込め・通行規制

- 現場検証:原因分析と再発防止(記録様式の整備)

<出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)>

3-4. 捕獲・放獣作業の注意

安全第一で作業動線と観衆管理を行い、耳標・マイクロチップ等で個体識別し記録を残します。 <出典: 環境省|特定鳥獣保護・管理計画ガイドライン(クマ類編・R4改定)>

3-5. 放獣の可否判断と学習放獣

個体属性(年齢・傷病)や地域の個体数水準、加害の有無等を踏まえて放獣可否を決めます。学習放獣(忌避条件付け)は一定の効果がある一方で万能ではありません。 <出典: 環境省|特定鳥獣保護・管理計画ガイドライン(クマ類編・R4改定)/ 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)>

4. 住民・来訪者向けの行動指針(距離別)

- 遠距離で視認:静かに退避。気づかれていない場合は存在を知らせる音も一法。急な動き・走る行為は避ける。

- 近距離で気づいた:落ち着いて、視線を外し気味にゆっくり後退。背を向けて走らない。

- 至近距離:頭部・顔面の防護を意識。熊撃退スプレー携行時はクマに向けて噴射し離脱。

<出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(概要版PDF)>

5. 出没の背景と近年の傾向

生息域の広がりや地域個体群の増加により、人の生活圏への接近が進行。大量出没年は被害増加と相関し、堅果類の不作等が関係します。 <出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(インデックス)/ 環境省|堅果類の結実情報(PDF)>

6. 錯誤捕獲への対策

シカ・イノシシ用わなへの誤入を防ぐため、構造点検・止め金具の適正化・脱出口付き檻の採用・設置場所の見直し等を講じます。 <出典: 環境省|特定鳥獣保護・管理計画ガイドライン(クマ類編・R4改定)/ 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)>

7. 2024–2025年の追加方針・最新動向

- 被害防止に向けた対策方針(ゾーニング徹底、地域個体群単位の広域管理、モニタリングに基づく順応管理 等) ― 出典: 環境省|クマ類による被害防止に向けた対策方針(全文PDF)/ 環境省|クマ類による被害防止に向けた対策方針(概要版PDF)

- 指定管理鳥獣への指定(生活圏侵入防止や個体数管理の強化パッケージ) ― 出典: 環境省|クマ類の指定管理鳥獣への指定について(省令概要PDF)

8. 現場で使える簡易対応フロー(テンプレ)

- 通報受理・初動:地点・個体数・行動・時間帯・人通りを確認 → 危険エリア封鎖と広報

- 関係機関連絡:警察・消防・学校・猟友会・所管課へ一斉連絡

- 判断会合:ゾーン・問題度・緊急性に基づき、非致死的対応/捕獲/放獣を決定

- 対応実施:追い払い(音響・発炎等)/囲い込み/檻・くくり罠/麻酔銃/(市街地は警察調整の上で)猟銃

- 収束・記録:人身・二次被害の有無確認、記録・痕跡採取、住民への再発防止周知

<出典: 環境省|クマ類出没対応構築事業 成果報告集(PDF)/ 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)>

9. 役割分担チェックリスト(例)

- 自治体:連絡網運用/現地指揮・広報/許可手続/被害記録・検証/放獣体制整備

- 警察:住民退避・交通規制/銃器使用の調整/現場安全確保

- 消防・救急:救助・搬送・現場安全補助

- 猟友会・専門職:追い払い・罠・麻酔・捕獲/個体識別・記録/錯誤捕獲対策

- 学校・教育委員会:登下校動線の一時変更・帯同、保護者連絡

<出典: 環境省|特定鳥獣保護・管理計画ガイドライン(クマ類編・R4改定)/ 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(概要版PDF)>

10. 住民向け周知テンプレ(掲示・回覧用)

- 最近の出没情報:〇月〇日〇時ごろ、〇〇で目撃。

- お願い:生ごみ・果樹・ペット餌の出しっぱなし禁止/戸締り・納屋や鶏舎の施錠/クマ鈴・熊撃退スプレーの携行。

- 遭遇時:走らず、ゆっくり後退。スプレーはクマに向けて噴射。

<出典: 環境省|クマの出没情報(速報値・PDF)/ 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(概要版PDF)>

11. よくある誤解と正しい理解

- 「生息域のクマは常に捕獲」→誤り。コア生息地・緩衝地帯では非致死的対応が基本で、問題個体・緊急時に捕獲を検討。

- 「学習放獣は万能」→誤り。効果は手法・場所・個体属性で差があり、放獣の可否判断が重要。

- 「市街地なら誰でも銃が撃てる」→誤り。警察との調整や安全要件が必要で、極めて慎重な運用。

<出典: 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)/ 環境省|特定鳥獣保護・管理計画ガイドライン(クマ類編・R4改定)>

12. 統計・モニタリング(運用の指標)

- 出没の傾向(近年):環境省|クマの出没情報(速報値・PDF)

- 許可捕獲数(速報):環境省|クマの許可捕獲数(速報値・PDF)

- 人身被害件数(速報):環境省|クマによる人身被害件数(速報値・PDF)

- 対策・効果の事例集:環境省|出没対応構築事業 成果報告集(PDF)

参考リンク(公式)

- 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(インデックス)

- 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(全文PDF)

- 環境省|クマ類の出没対応マニュアル(概要版PDF)

- 環境省|クマ類による被害防止に向けた対策方針(全文PDF)

- 環境省|クマ類による被害防止に向けた対策方針(概要版PDF)

- 環境省|クマ被害対策 施策パッケージ(PDF)

- 環境省|クマ類の指定管理鳥獣への指定について(省令概要PDF)

- 環境省|クマの出没情報(速報値・PDF)

- 環境省|クマの許可捕獲数(速報値・PDF)

- 環境省|クマによる人身被害件数(速報値・PDF)

- 環境省|堅果類の結実情報(PDF)

- 環境省|特定鳥獣保護・管理計画ガイドライン(クマ類編・R4改定)

- 環境省|クマ類出没対応構築事業 成果報告集(PDF)

人気ページ

関連リンク

-

最強の熊撃退スプレーを含む12製品の比較表とおすすめ人気ランキング

-

熊撃退スプレーを購入できるホームセンター(コメリ・カインズ・DCM・コーナン)等を調査【ヒグマ&ツキノワグマ対策】

-

【2025年】熊避けスプレーで助かった人はいない?|日米の成功事例と統計データ(動画付き)

-

【2025年】近年の熊による人身被害事例(市街地・登山・山菜取り)(2021–2025)

-

【ヒグマ対応】UDAP 熊撃退スプレーの実力は?特徴・注意点・使い方を徹底解説!(動画付き)

-

【2025年】使用期限切れの熊撃退スプレーの処分方法

-

【2025年】熊に遭遇した時の対処法|日本熊森協会と熊博士の解説動画を紹介

-

【調査】関東圏の熊出没リスクが低い『登山できる山』|千葉/神奈川/東京/茨城/静岡

-

【2025年】クマ撃退スプレー『カウンターアソールトCA230/CA290』の実力は?特徴・使い方・注意点・ホルスターを徹底解説!(動画付き)

-

【2025年】人間に熊撃退スプレーは危険!誤噴射リスクと具体的な事故例と応急処置

-

【2025年】熊撃退スプレーの主な成分とその役割

-

【2025年】熊撃退スプレーの噴射方法・使用法・注意点(動画付き)・助かった事例

-

【注意】安い熊撃退スプレーで大丈夫!?模造品にご注意ください|ヒグマ&ツキノワグマ対策

-

【2025年】熊撃退スプレーはどこで売ってる?実店舗と通販のメリット・デメリット【ヒグマ&ツキノワグマ対策】

-

熊スプレーの代用品(殺虫剤/催涙スプレー)と自作スプレーは高リスク!

-

環境省「クマ類の出没対応マニュアル」|国の熊対応の方針

-

Lilima BEAR(リリマベア)熊撃退スプレー”30秒噴射”の実力は?特徴&注意点&口コミを徹底調査!

-

【必見】熊撃退スプレーに「ツキノワグマ用/ヒグマ用」は無い?!熊専門家の警鐘

-

【入門】熊スプレーのホルダー比較|純正・モンベル・代用(100均自作)等の種類&特徴

-

熊一目散(バイオ科学)の特徴とamazon等の購入・実売価格は?|国産熊撃退スプレー

-

【安い!】熊スプレーのレンタルサービス(北海道・東北・関東・中部)価格一覧

-

熊撃退スプレーのカインズの取り扱い状況を調査【ヒグマ&ツキノワグマ対策】基礎知識を徹底解説

-

フロンティアーズマン ベアスプレーの実力は?272ml/234mlの違い・使い方・比較・口コミを徹底調査レビュー(動画解説あり)|熊撃退スプレー

-

【最新】熊スプレーの飛行機・郵送・北海道遠征の持ち運びルールと注意点