ミレー サースフェーNX 50+ / 60+ / 75+ 徹底比較!20年以上にわたり、日本の登山シーンの「定番」として君臨してきたサースフェーシリーズ。その最新進化形が、今回ご紹介する「サースフェーNX」です。NXとは「Next Generation」を意味し、長年培ってきた信頼性はそのままに、現代の登山スタイルに合わせて素材や機能性をアップデート。まさに、伝統と革新が融合した傑作と言えるでしょう。

このサースフェーNXシリーズには、大型ザックとして3つの容量(50+、60+、75+)がラインナップされています。「+(プラス)」が示すのは、雨蓋(トップリッド)部分を上方に拡張することで、表記以上の容量を収納できる可変性です。この拡張性が、サースフェーの汎用性をさらに高めています。

本稿では、容量選びの参考となる、サースフェーNXの共通の魅力から、各容量モデルの詳細な分析、そして登山スタイルに合わせた最適な選び方まで、考えうる全てのポイントを網羅的に解説していきます。

著者PROFILE

名前:Masaki T

経歴:大手アウトドアショップで寝袋・マットのコーナーを中心に約4年間の接客経験に加え、独自の調査・研究を重ね、アウトドア情報を発信し15年以上。無積雪登山・雪山登山・クライミング・アイスクライミング・自転車旅行・車中泊旅行・ファミリーキャンプなど幅広くアウトドアを経験。(詳細プロフィール)

記事のポイント

- サースフェーNXシリーズ共通のDNA

- 容量別 徹底分析 ~50+ vs 60+ vs 75+

- 後悔しないための最終チェックリスト

- 最終提案

はじめに:なぜ、サースフェーは選ばれ続けるのか?

星の数ほどあるバックパックの中で、なぜミレーの「サースフェー」は、これほどまでに多くの登山者に愛され、選ばれ続けるのでしょうか。その答えは、一言で言えば「究極のバランス」にあります。背負い心地、収納力、耐久性、そして使い勝手。登山という過酷なアクティビティで求められるあらゆる要素を、極めて高い次元で融合させているからです。

しかし、選択肢があるからこそ、多くの登山者が「自分には一体どの容量が最適なのか?」という疑問に突き当たります。50Lで十分なのか、安心の60Lか、それとも大は小を兼ねて75Lを選ぶべきか…。この選択は、登山の快適性、ひいては安全性にも直結する非常に重要な決断です。

第1章:サースフェーNXシリーズ共通のDNA ~揺るぎない魅力の核心~

容量を選ぶ前に、まずは全てのサースフェーNXに共通する、その性能について深く理解する必要があります。

1-1. 背負い心地 ~身体と一体化する背面システム~

サースフェーの真骨頂は、何と言ってもその背負い心地にあります。長時間、重い荷物を背負い続ける登山において、バックパックが身体にフィットしているかどうかは、疲労度を左右します。

背面パッドと通気性

50Lの背面

M,Lサイズから選ぶ

60L/75Lの背面

高さ調節が可能

サースフェーNXの背面には、適度な硬さとクッション性を両立した立体的なフォームパッドが採用されています。

このパッドが背中の凹凸に沿って優しくフィットし、荷重を「点」ではなく「面」で支えることで、特定の箇所への負担を軽減します。さらに、パッドの間には空気の通り道となる「チムニー(煙突)ベンチレーション」が設けられており、汗や熱を効率的に排出し、背中の蒸れを最小限に抑えます。

ショルダーハーネスとヒップベルト

肩にかかるショルダーハーネスは、荷重を胸から鎖骨、肩甲骨へと分散させる絶妙なカーブを描いています。クッション性も豊かで、肩への食い込みを防ぎます。そして、大型バックパックの生命線ともいえるのがヒップベルトです。

サースフェーNXのヒップベルトは、幅広で厚みがあり、骨盤をガッチリと包み込むようにホールドします。これにより、バックパックの全荷重の約70~80%を腰で支えることが可能になり、肩への負担を劇的に減らすことができるのです。

この「腰で背負う」感覚こそ、サースフェーが長距離を歩いても疲れにくいと言われる最大の理由です。

荷重調整機能

背面長、ショルダーハーネス上部のスタビライザーストラップ、ヒップベルトのスタビライザー、チェストストラップ。

これらを正しく調整することで、バックパックの重心を身体の中心に近づけ、荷物の揺れを抑制し、驚くほどの一体感を生み出します。

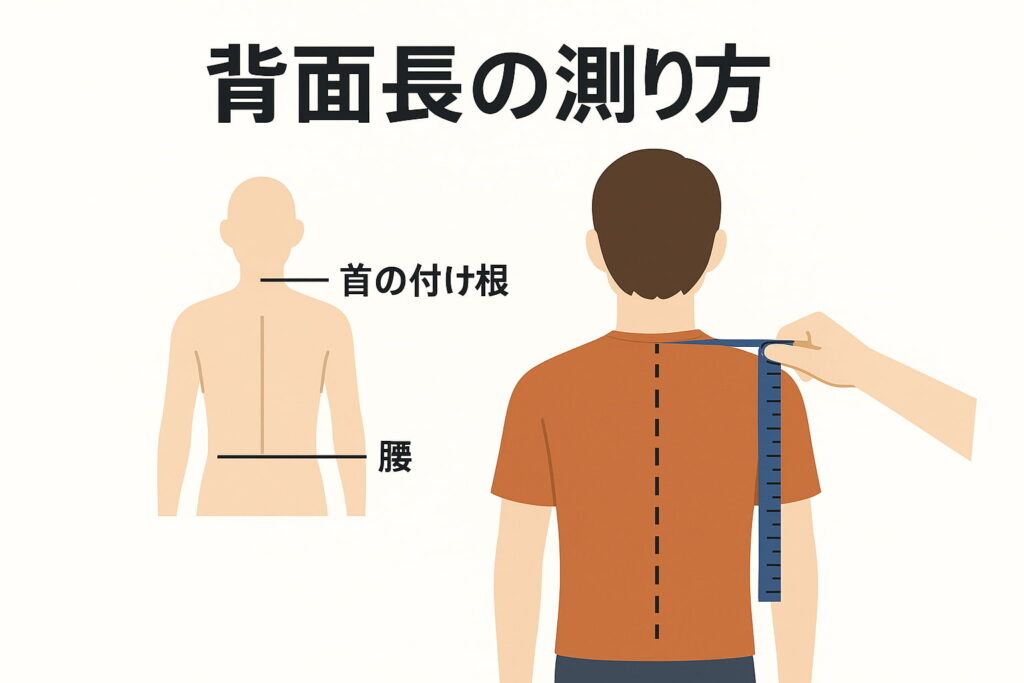

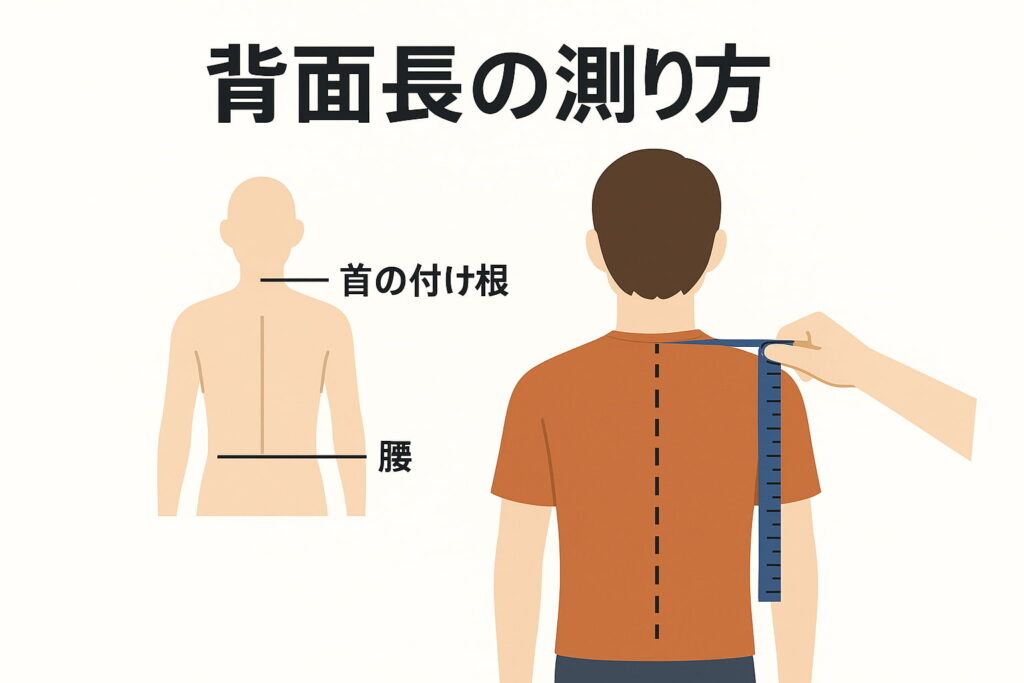

背面長とは何?!解説&正確な背面長の計測方法(解説動画付き)

背面長の計測方法

1-2. 考え抜かれた収納設計 ~パッキングが楽しくなる機能美~

登山のパッキングは、一種のパズルゲームのようなものです。サースフェーNXは、そのパズルを楽しく、そして効率的に解くためのヒントを随所に散りばめています。

伝統の2気室構造

本体は、内部のジッパー式パーティションで上下に分割できる2気室構造になっています。下部気室には、テントや寝袋、着替えなど、山小屋やテント場に着くまであまり使わないものを収納します。上部気室には、レインウェアや防寒着、食料、救急セットなど、すぐ取り出したいものを入れます。

この構造により、ザックの底にある荷物を取り出すために、上部の荷物を全て出すといった手間が省けます。もちろん、パーティションを開放すれば、広々とした1気室としても使用でき、大きな荷物も楽に収納できます。

痒い所に手が届くポケット群

- 雨蓋(トップリッド): 2つのジッパーポケットを備え、行動中に頻繁に使うヘッドランプ、地図、日焼け止め、行動食などを整理して収納するのに最適です。

- フロントアクセス&ポケット: フロント部分には大きな縦型ジッパーがあり、メインコンパートメントに直接アクセスできます。また、その手前にはマチ付きのジッパーポケットがあり、濡れたレインウェアやアイゼンなどを一時的に収納するのに便利です。

- サイドポケット: 伸縮性の高い大型のメッシュポケットを両サイドに配置。ナルゲンボトル(1L)やテントポール、三脚などをしっかりと保持します。サイドコンプレッションベルトと併用することで、さらに確実に固定できます。

- ウエストベルトポケット: 左右のヒップベルトには、スマートフォンやコンパクトカメラ、行動食、GPSなどを収納できるジッパーポケットを装備。バックパックを下ろすことなく、必要なものにアクセスできる利便性は計り知れません。

多彩なアタッチメント

- トレッキングポールホルダー: 使わないトレッキングポールを、歩行の邪魔にならないように、かつ迅速に着脱できるように設計されています。

- ピッケルホルダー: 冬山や雪渓歩きで使うピッケルを安全に装着できます。

- ハンドレスト: ショルダーハーネス下部に付いているループ。ここに親指をかけることで、腕の重さを分散させ、長時間の歩行による腕のむくみや疲れを軽減します。地味ながら非常に効果的な機能です。

- デイジーチェーン: フロント部分に縫い付けられたループ状のテープ。カラビナを使って、ヘルメットやクッカー、サンダルなど、内部に収まりきらないギアを外付けする際に役立ちます。

1-3. 厳しい自然に挑む堅牢性 ~信頼の代名詞 CORDURA®~

登山用具は、時に命を守る装備となります。岩に擦れ、雨に打たれ、土にまみれる。そんな過酷な環境下で、サースフェーNXは決してあなたを裏切りません。

高耐久素材

メイン素材には、軽量でありながら非常に高い引き裂き強度と耐摩耗性を誇る「コーデュラ®ナイロン」を採用。特に負荷のかかりやすい底部は、より厚手のコーデュラ®ナイロンで補強されており、岩場などでザックを地面に置く際にも安心感があります。

撥水性と付属レインカバー

生地表面には強力な撥水加工が施されており、小雨程度であれば中身が濡れることはありません。しかし、本格的な雨に備え、全てのモデルに専用のレインカバーが標準装備されています。

鮮やかな色(多くはイエロー)で、雨天時の視認性向上にも貢献します。

ミレー サースフェー 大型ザックの関連動画

ミレーの公式動画

ヤマケイの動画

基本60Lの解説ですが、ほぼ50Lも同じ構造なので、参考になります。

第2章:容量別 徹底分析 ~50+ vs 60+ vs 75+ あなたの山旅はどれで描くか?~

サースフェー NX 50+

サースフェー NX 60+

サースフェー NX 75+

共通のDNAを理解した上で、いよいよ本題である容量選びに入ります。ここでは各モデルのスペックを比較し、それぞれがどのような登山スタイルに最適なのかを、具体的な装備リストを交えながら深掘りしていきます。

スペック比較表

| 項目 | NX 50+ | NX 60+ | NX 75+ |

|---|---|---|---|

| 容量 | 50 L+拡張 | 60 L+拡張 | 75 L+拡張 |

| 参考価格 (税込) | 39,600 円 | 46,200 円 | 49,500 円 |

| 重量 | 1,750 g | 2,400 g | 2,460 g |

| 背面長 | M 48 cm / L 51 cm | U 43-53 cm | U 43-53 cm |

| 想定行程 | 1-2 泊テント泊 / 小屋泊装備 | 2-3 泊テント泊 / 厳冬期小屋泊 | 3-5 泊長期縦走 / 共同装備持ち |

| 本体サイズ | W32 × H67 × D21 cm | W34 × H70 × D20 cm | W34 × H90 × D30 cm |

NX 50+に比べて、NX 60+とNX 75+の重量が600g以上増えています。生地の量よりも背面の調整機能の追加やU字の開閉機能が増量アップの理由と思われます。

【50+】軽快さと万能性を両立した、ミニマリストの選択

50+が輝くシチュエーション

サースフェーNX 50+は、大型シリーズの中で最も軽量でコンパクトなモデルです。このモデルの真価は、その軽快さと、幅広い山行に対応できる絶妙なバランスにあります。

- 山小屋泊(1~2泊): 防寒着、着替え、食料、水などを入れても十分に余裕があります。日帰り登山の延長で、少しリッチな装備を持っていきたい場合にも最適です。

- 装備を厳選した夏山テント泊(1泊): 近年、テントや寝袋、クッカーなどの軽量化・コンパクト化は目覚ましく進んでいます。最新のウルトラライト(UL)装備で固めている登山者であれば、夏場の1泊程度のテント泊なら50Lクラスで十分に対応可能です。

- これからのステップアップを目指す人: 現在は日帰りや小屋泊がメインだが、いずれテント泊にも挑戦したい、と考えている人に最適です。

メリット

- 機動力: 60+や75+に比べて軽量で、ザック自体の横幅も抑えられているため、狭い登山道や岩場での取り回しが非常に楽です。

- 汎用性: 小屋泊から軽量テント泊まで、最も頻度の高い山行スタイルをカバーできます。

- パッキングのしやすさ: 荷物が少ない場合でも、コンプレッションストラップを締めればザックの形が崩れにくく、荷物が内部で揺れるのを防げます。

デメリット

- 容量の限界: 3シーズン(春・秋)のテント泊や、連泊になると容量不足は否めません。防寒着や食料が増えるため、かなり切り詰めたパッキングが必要になります。

- パッキングスキル: 余裕がない分、ギアの選定やパッキングの工夫が求められます。

<装備リスト例:夏山テント泊(1泊)>

- 下部気室: テント(1kg前後)、シュラフ(夏用ダウン)、スリーピングマット(エアマット)

- 上部気室: クッカー、ガス、食料1日分、レインウェア上下、防寒着(ダウンジャケット)、着替え、ヘッドランプ、救急セット

- 雨蓋: 行動食、地図、コンパス、日焼け止め

- サイドポケット: 水筒(1L x 2)、テントポール

- ウエストポケット: スマートフォン、GPS

UL装備が中心の方や防寒着が少なめの夏山メインの方は50+でもいいかもしれません。実際に7キロの重りを入れて背負ってみましたが、他メーカーに比べて価格を抑えているなかでも背負心地がよく、コスパの優れたザックだと思います。春・秋・紅葉シーズンのテント泊だと50+だとちょっとキツめかもしれません。

【60+】これぞ王道。あらゆる可能性に応える、究極のオールラウンダー

60+が輝くシチュエーション

サースフェーNX 60+は、シリーズの核となるモデルであり、多くの登山者にとって「最初の選択肢」となるべき存在です。日本の登山シーンにおいて最も活躍の場が多いと言っても過言ではありません。

- 夏山のテント泊(2~3泊): 北アルプスや南アルプスでの縦走など、日本の夏山登山の王道スタイルにジャストフィットします。

- 春・秋のテント泊(1~2泊): 夏山に比べて防寒着がかさばる季節のテント泊に最適です。

- 冬の小屋泊: アイゼン、ピッケルなど装備が増える冬の小屋泊にも対応可能です。

- 初心者のはじめてのテント泊: 装備がまだ軽量化されていなかったり、パッキングに不慣れだったりする初心者が、安心してテント泊に挑むための最適な容量です。

メリット

- 圧倒的な安心感と汎用性: このザックがあれば、国内の一般的な登山(雪山テント泊を除く)のほとんどに対応できます。

- 余裕のあるパッキング: 50+ほどシビアなパッキングを要求されず、多少雑に詰めても何とかなります。

- 将来性: これから様々な山に挑戦していきたいと考えている人にとって、最も投資価値の高い選択と言えるでしょう。

デメリット

- 中途半端に感じる可能性: 日帰りや軽めの小屋泊で使うには、明らかにオーバースペックです。

- 重量: 50+に比べて約100g重くなります。グラム単位で軽量化を追求する登山者にとっては無視できない差かもしれません。

<装備リスト例:夏山テント泊(2泊)>

- 下部気室: テント(1~2人用)、シュラフ(3シーズン用)、スリーピングマット

- 上部気室: クッカー、ガス、食料2日分、水、浄水器、レインウェア上下、防寒着(ダウン+フリース)、着替え2日分、ヘッドランプ、救急セット、モバイルバッテリー、サンダル

- 雨蓋: 行動食、地図、コンパス、日焼け止め、ナイフ、トイレットペーパー

- フロントポケット: テントのフライシート(濡れた場合)、アタックザック

3シーズン対応するなら容量的には60+が無難です。おそらく、このサースフェーの大型ザックシリーズの中で最も売れているのがこの60+だと思います。「どの容量か迷ったら60+」みたいなサイズです。

amazonでの口コミレビュー数も多いです。

【75+】未踏の領域へ。長期縦走と極地を見据えた、エクスペディションモデル

75+が輝くシチュエーション

サースフェーNX 75+は、もはや単なる「大型バックパック」という言葉では表現しきれない、冒険のためのギアです。

- 冬山テント泊: 生存が第一に優先される冬山では、装備が極端に増大します。これらを全て飲み込むのが75Lクラスの役割です。

- 1週間以上の長期縦走: 食料を7日分以上背負うような山旅では、必然的にこのクラスの容量が必要になります。

- 海外トレッキング・遠征: ネパールやパタゴニアなど、海外の山々へ旅立つ際に頼れる相棒となります。

- 共同装備の運搬: 山岳会やグループ登山のリーダー役など、テントやロープといった共同装備を多く背負う必要がある場合にも活躍します。

- 特殊な機材を持つ人: 大型のカメラ機材やドローン、釣り道具など、登山以外の趣味の装備を大量に持ち込みたい人にも選ばれています。

メリット

- 無限とも思える収納力: 「入らないものはない」とさえ思えるほどの容量。快適性や安全性を追求したアイテムを好きなだけ持っていくことができます。

- 究極の安心感: いかなる状況にも対応できる装備を携行しているという事実は、精神的な安定につながります。

- 大型ザックとは思えない安定性: 適切にパッキングとフィッティングを行えば、重量を感じさせない安定した背負い心地を実現します。

デメリット

- 重量とかさばり: ザック単体で約1.8kgあり、軽快さとは無縁です。パッキングが少ないと内部で荷物が暴れ、かえってバランスを崩しやすくなります。

- 扱う人を選ぶ: その大きさと重量を背負いこなすだけの体力と技術が求められます。

- オーバースペック: 日本の一般的な登山では持て余します。その性能をフルに発揮できる場面は限られます。

<装備リスト例:冬山テント泊(1泊)>

- 下部気室: 冬用シュラフ、スリーピングマット2枚、テント本体

- 上部気室: 冬用テントのフライ&ポール、スコップ、プローブ、ワカン、大型クッカー、サーモス、ガス、食料、ハードシェル上下、防寒着など

- 外付け: ピッケル、アイゼン

75+を選ぶ方は、長期間のバックパッカー、積雪期のテント泊登山にも対応したい方でしょう。私は雪山登山を何度も経験してきていますが、とにかく持って行くものが増えるので、軽量化しにくいため、これくらいの容量が必要になってきます。ザックの重さよりも荷物の重量の割合が増えるため、背負心地が重要になってきますね。

第3章:後悔しないための最終チェックリスト ~最高の相棒を見つける思考法~

ここまで各モデルの特徴を解説してきましたが、最終的に決めるのはあなた自身です。以下の4つのポイントを自問自答し、自分の心と向き合うことで、最適な答えが見つかるはずです。

Point 1:あなたの「登山スタイル」は?

- どこに行くのか?(低山、アルプス、雪山)

- 何をしたいのか?(日帰り、小屋泊、テント泊、縦走)

- 何日行くのか?(1泊、2~3泊、1週間以上)

- どの季節に行くのか?(夏、春秋、冬)

「最も頻度が高い」あるいは「これから最も挑戦したい」スタイルを基準に考えてください。

Point 2:あなたの「装備」は?

- 今持っているテント、寝袋、マットは大きいですか?小さいですか?

- 食事は軽量スタイルですか?グルメスタイルですか?

- カメラなど、登山以外の「趣味の荷物」はありますか?

- あなたは心配性で、予備を多めに持っていくタイプですか?

自分の装備一式を一度部屋に広げ、その総量を客観的に見てみましょう。

Point 3:あなたの「体格と体力」は?

これは非常に重要なポイントです。必ず、登山用品店で実物を背負ってください。

フィッティングの重要性

自分の背面長に合わないザックは宝の持ち腐れです。腰に荷重が乗らず、肩だけで背負うことになり、地獄のような苦しみを味わうことになります。

重りを入れて試す

店員さんにお願いして、必ず10kg~15kg程度の重りを入れてもらい、店内を歩き回ってみましょう。空のザックを背負っても、本当の背負い心地は分かりません。

体力を過信しない

75+にパンパンに詰めた荷物は25kgを超えることもあります。その重さを背負って、何日も歩き続ける体力がありますか?冷静に自分を見つめ直しましょう。

Point 4:あなたの「未来の登山」は?

- これからどんな山に挑戦したいですか?

- 数年後、あなたはどんな登山者になっていたいですか?

明確な目標があるならば、それを見越して少し大きめの容量を選ぶのは賢明な投資です。しかし、漠然とした憧れだけで大きすぎるザックを選ぶと、その重さゆえに登山が億劫になってしまう可能性もあります。

結論:最終提案

長きにわたる解説を最後までお読みいただき、ありがとうございました。最後に、膨大な情報の中から、あなたが進むべき道標を簡潔に示します。

サースフェーNX 50+ がおすすめな方

- キーワード:軽快、効率、ステップアップ

- 小屋泊がメインだが、近い将来、装備を工夫して夏山テント泊に挑戦したいと考えている人。

- すでにUL装備を持っており、身軽なテント泊を楽しみたいミニマリスト。

サースフェーNX 60+ がおすすめな方

- キーワード:王道、安心、万能

- 初めて本格的な登山用バックパックを購入する人で、テント泊を始めたいと考えている全ての人。

- 夏山のアルプス縦走(2~3泊)が活動の中心である、経験豊富な登山者。

- どの容量にすべきか、どうしても決めきれない人。(迷ったらコレ!)

サースフェーNX 75+ がおすすめな方

- キーワード:冒険、極地、挑戦

- 冬山テント泊や1週間以上の長期縦走という、明確で具体的な目標を持っている人。

- 共同装備を運搬するリーダーや、特殊な重機材を持つフォトグラファーなど。

- 体力に絶対の自信があり、そのキャパシティを使いこなせる熟練者。

ミレー「サースフェー」

関連記事

-

【完全ガイド】ミレー サースフェーNX 50+ / 60+ / 75+ 徹底比較! 最適なモデルを見つけるための徹底解説

-

ミレー サースフェー NX 50+の実力は?特徴・注意点を解説レビュー!(関連動画付き)

-

ミレー サースフェーNX 40+5の実力は?特徴・注意点を解説レビュー!(関連動画付き)

-

【ウィメンズ】サースフェー NX 30+5、メンズモデルとの3つの主な違い

-

ミレー サースフェーNX 30+5の特徴・使い方・背面長(身長)等で解説レビュー!(関連動画付き)

-

【2025年】ミレー サースフェーNXジップ 30 の実力は?特徴&注意点を徹底解説レビュー!

-

【2025年】ミレー サースフェーのザックのラインナップ一覧