登山での寝袋選びといえば、3シーズン用を最初に選ぶのが一般的ですが、2000m級の山になると、紅葉時期の早朝は霜が降りる氷点下になることもしばしば。

正直、3シーズン用ではうっすら寒いかな、というのが私の経験&同行する山仲間の様子を見てきた印象です。

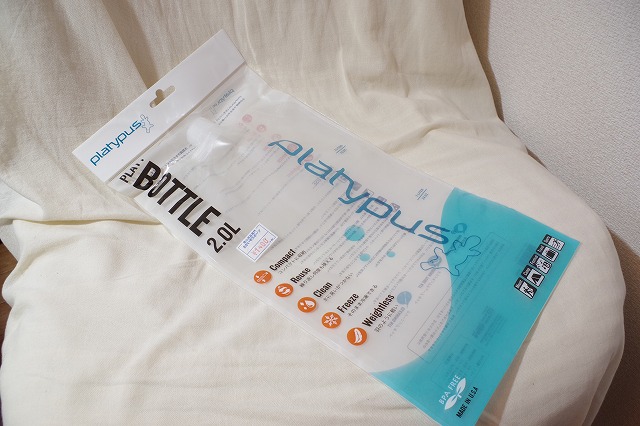

プラティパスで湯たんぽ?

保温力を上げる手段として、シュラフカバーや防寒着を着込むのも方法ですが、湯たんぽを作り足元に入れるのも保温力を上げる1手法です。

おそらく湯たんぽとしてよく使われているのは、ナルゲンボトルではないか、と思います。容器もフタも耐熱100℃だったりする(メーカーにより多少異なったりするので確認してください。特にフタが耐熱100℃以下のものを過去見たことがあります。)ため、湯たんぽの器として使われることがあります。

最近、友人の登山ガイドと一緒に雪山に行ったとき、プラティパスにお湯を入れて湯たんぽにして、寝袋の足元に入れて寝ていました。

私はプラティパスにお湯を入れても耐えられると知らなかったため、非常に驚きました。そこで、実際に私自身も南八ヶ岳縦走登山でテント泊ついでに実験してみようと思ったのです。

道具の準備

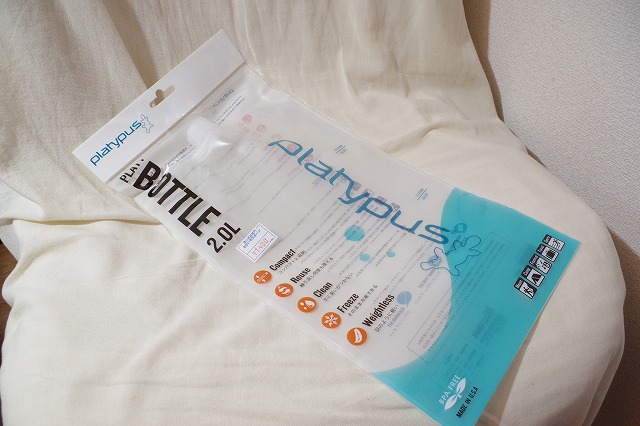

プラティパスの耐熱温度は、容器が90℃、ふたが90℃となっています。

そのため、熱々の熱湯を入れると、ふたが緩んで足元で漏れてやけどするかもしれないという大惨事になる可能性があります。

そこで、お湯は煮沸後少し置いて温度を下げたものを使うことにしました。

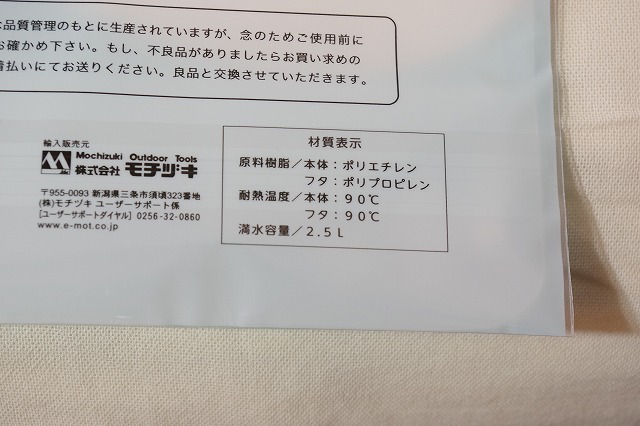

また、プラティパスの口が小さく、そのままではお湯を入れるのが困難なため、耐熱230℃のシリコンの漏斗も用意しました。(これも友人ガイドから教えてもらいました。ダイソーで売ってます)

また、万が一のお湯もれに備え、耐熱温度が100℃のジップロックLサイズも用意し、最終的にこの中に入れて寝袋に入れることにしました。

実験

プラティパス2リットル内部のお水を沸かします。2リットル入れると、ジップロックLに入らないため、収納できる分量だけ沸かします。

お湯を沸騰させ、しばらく冷まします。

そのまま鍋いっぱいのお湯が入った鍋を傾けてようとすると、ジャバーっとお湯が落ちて火傷する可能性が高いため、しゃもじ代わりの容器で少しずつお湯を移します。

実際やってみてわかったのが、この作業、かなり難しく、神経を使います。

難しい理由は、プラティパスが自立しないため、漏斗をさした状態である程度持ち上げる必要があり、

- お湯が漏斗内に入るようにする

- 漏斗がプラティパスの口から外れないようにする

- プラティパスが下に落ちないように持ち上げる)

この作業を並行してしなければなりません。しかもプラティパスはお湯が入ると熱くなり、持ち手も熱くなるため、持ち場所が限られます。

集中力を切らさずやりきった感想ですが、

これは危険だ

ということです。

少なくとも、

- プラティパスの持ち手が防水グローブを着用するか

- そもそもプラティパスを倒れないように何かしらの容器に入れてお湯入れる

などの工夫した方がよいです。

そして、最後にプラティパスをタオルで包んで、ジップロックに入れしっかり口を閉じます。

タオルは、

- 熱の伝わりを和らげる

- 万が一のお湯もれでも多少吸収できるようにする

という目的で入れています。

さて、これを寝袋の足元に入れてみます。

寝袋の足元に入りました。

足元に入れて寝まてみます。

感想

お湯を1.5リットル程度入れたため、非常に足元が暖かい・・・を超えて熱いです。布団であれば遠くへ押しのけることも可能ですが、寝袋は袋状なので、足と離すには自分が寝袋から上にずれるか、膝を曲げるかしなければなりませんでした。

寝始めは熱くて、胸辺りまで寝袋のジッパーを開けてました。夜中に少し寒くなってきたころ、お湯も温度が下がってきて、ある程度足を近づけられるようになってきたため、寝袋のネックバッフルを締めて寝ました。

足を伸ばすと、プラティパス湯たんぽに足があたりますが、柔らかいのであまり圧力が加わるとお湯が漏れてきてしまわないかと気になりました。

就寝が22時ごろで、起床は朝4時30頃ですが、朝方にはもうお湯がかなりぬるくなり、寒くて湯たんぽに足を押し付けていました。

氷点下までいったようです。

起きてテント内の温度を測定したら5.2℃でした。

(温度計吊るしてるので、逆さにになってます)

結論

今回実験してみたプラティパス湯たんぽですが、実際にやってみて予想以上に難易度が高く、結構危ないことがわかりました。

登山の疲労後の作業としては、結構厳しいです。私はテント内でやりましたが、これはテント外での作業が適切です。

固形のナルゲンボトルと違い、小さく潰れるプラティパスは携行が容易で使い勝手が良いので、湯たんぽにつかえたら尚良いな、と考えていましたが、寒くて寝れない時の最終手段的なものか、よほど周到に準備&慣れている必要があるな、とわかりました。

そう考えると、ホッカイロは使用後にゴミでますが、非常に扱いやすい熱源だと思いました。

秋の南八ヶ岳縦走(硫黄岳-横岳-赤岳)登山[2017/09/30-10/01]

- 初めに

- 南八ヶ岳縦走登山前夜、八ヶ岳PAで車中泊。土曜日で美濃戸の駐車場は一杯

- 赤岳鉱泉にテント設営し、サブザックに荷物入れて硫黄岳へ

- 硫黄岳ー横岳-赤岳縦走。鎖場、ハシゴ多数の岩稜歩き

- 赤岳から文三郎尾根を下り、行者小屋を通過して赤岳鉱泉へ

- 赤岳鉱泉のお風呂の時期、利用時間、風呂内の様子。夕食について

- 寝袋の中に、プラティパスにお湯を入れて湯たんぽにしてみる

- 赤岳鉱泉のテントを撤収し、北沢下って帰宅