登山ではクリアボトル(ナルゲンボトルなど)にお湯を入れて湯たんぽとすることがあります。

熱源により寝袋内部空間の温度を上げる方法はいくつかありますが、寝袋内部に湯たんぽを入れる方法は、非常に効果が実感できる方法です。寝袋は袋状のため、発熱源を入れると寝袋内部も良く温まります。

リスクの明記

以下の内容は、熱湯によるやけど、低温やけど、液漏れにやけど、等のリスクがあります。

そのため、ご自身で試される場合は、注意点を十分に把握し、細心の注意を払って、100%自己責任で行って下さい。特に低温やけどは要注意です。

最初に

湯たんぽといえば冬になるとホームセンターで販売されている、湯たんぽの容器をイメージされる方が多いのではないでしょうか。

自宅の湯たんぽです

この市販されている専用の湯たんぽ容器は、安全に快適に使えるように工夫されています。

積載に余裕のある車移動のキャンプであれば、肌寒い時期にこの湯たんぽを持っていって使うことが容易です。

ところが、積載量をできるだけ抑え軽量化したい登山の場合、この大きな容器を寝るときのためだけに持っていく人はほとんどいないでしょう。

登山では、道具の汎用性(ひとつの用途だけでなく、さまざまな用途に利用できること)が求められます。

そのため、ここでは実践的な内容を紹介します。

概要

細かな説明の前に、湯たんぽの概要を紹介したいと思います。

温度特性

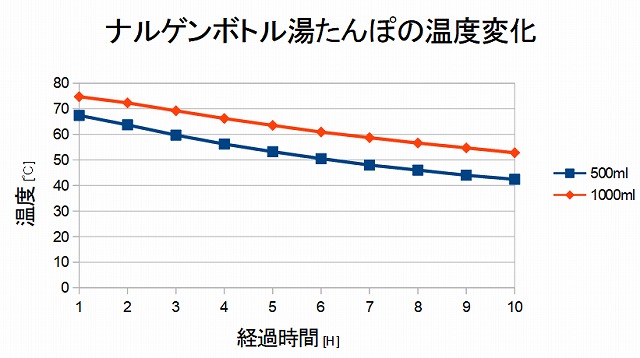

熱湯を入れたナルゲンボトル500mlと1000mlを寝袋に入れた時の温度変化

上のグラフは、寝袋に湯たんぽを入れた時の温度変化を温度ロガーRC-5で測定したものです。(実験の詳細はこちら)

特徴

- 湯たんぽは、沸かしたお湯を容器に入れた直後が最も暖かく、徐々に温度が下がる

- 湯たんぽの温度の下がる方は、お湯の量、寝袋の断熱力、気温により変化

- 湯たんぽ内のお湯は、翌朝の登山前の朝食、飲料用の水として利用できる

使う道具

- お湯を沸かすバーナー・燃料・コッヘル(鍋)

- お湯を入れる耐熱容器(ナルゲンボトルなど)

- お湯漏れ対策用のジップロック

- 乾いた温泉タオル

- 断熱するマット(100均で入手可)

- フットウォーマー

注意点

- 低温やけど注意

- お湯の量が少ないと最も気温の下がる朝方には冷めきってしまう

- お湯を沸かす道具、手間がかかる

- 水の確保が必要

- コッヘル(鍋)が油などで汚れているとお湯入れるボトルにも汚れが移る

- お湯を注ぐ時、細心の注意が必要

- 熱いボトルをタオルで巻く

- 足元に置くなら、寝袋の丈にある程度の余裕が必要

- 万が一に備え、必ずジップロックに入れる

- 低温やけど防止のため、断熱マットとフットウォーマーの利用を強く推奨

以下、細かな解説になります。

道具について

お湯を沸かすバーナー・燃料・コッヘル(鍋)

お湯を沸かすには、沸かすお水、バーナー、燃料、コッヘル(鍋)が必要です。おそらく1泊以上のテント泊登山であれば、この一式の湯沸かし道具は携行していると思います。経験上、お湯沸かしのみに特化するのであれば、ジェットボイルが非常に早く効率的です。

耐熱容器(100℃以上)

お湯を入れる容器は、耐熱容器(熱湯を入れても問題ない容器)を使います。

例えば、ナルゲンボトルは、耐熱温度が本体100℃、キャップ120℃あるため、お湯を入れても問題ありません。

最近、アウトドアショップで販売されているクリアボトルの中には、耐熱温度が100℃未満もの(例えば90℃など)物があります。お湯を沸かして容器に入れると、温度が下がり90℃程度になる(標高3000mの地点で、水の沸点は90℃程度になる)とは言われていますが、万が一のお湯漏れを考えると耐熱温度が100℃以上を選びましょう。(既に持っている方は耐熱温度を確認した方がよいです)

また、クリアボトルには、細口と広口がありますが、お湯の注ぎやすさを考慮すると断然広口がおすすめです。

容量は、ナルゲン トライタンボトルの場合は0.5リットル、1.0リットル1.5リットルの3タイプありますが、1.0リットル以上がおすすめです。

左0.5リットル、右1.0リットル(満水1.1リットル)

経験上、0.5リットル程度では湯たんぽとして貧弱で、もっとも気温の冷え込む朝方にはほぼ常温になってしまいます。状況にもよりますが、1.0リットル程度でも足らないな、と感じることもあるくらいです。ただ、1.5リットルにすると、登山時に携行する固定容器として結構大きくなってしまうこと、お湯漏れ対策のジップロック大に収納できないサイズのため、湯たんぽ用として用意するなら1.0リットル程度が扱いやすいと思います。

お湯漏れ対策用の耐熱袋

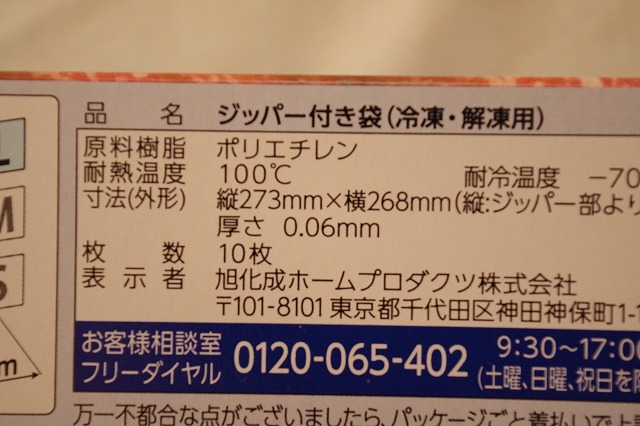

また、万が一のお湯漏れに備えて、ジップロックなど耐熱性と適度な強度のある袋に入れましょう。

ジップロック自体は、耐熱温度が100℃で、ジッパー部分も安価な物よりしっかり締まります。

ジップロックにも大、中、小の大きさがありますが、入れやすい大サイズがおすすめです。

注意点について

いくつか掲載した注意点の中でも特に気をつけたい内容について記載します。

- 低温やけど注意

- 水の確保が必要

- お湯を注ぐ時、細心の注意が必要

- 熱いボトルをタオルで巻く

- 足元に置くなら、寝袋の丈にある程度の余裕が必要

- 万が一に備え、必ずジップロックに入れる

- 低温やけど防止のため、断熱マットとフットウォーマーの利用を強く推奨

低温やけど注意

きっと皆さん、なんとなく知っている”低温やけど”ですが、改めて医学的視点から改めて確認したいとおもいます。

以下、京都逓信病院のHPからの抜粋です。

■低温熱傷とは?

温熱熱傷(熱湯、火焔、蒸気などの熱による損傷)の1つで、低温熱源による熱傷。読んで字の如く、普通ならヤケドしないような低温熱源の長時間の直接接触により発生する熱傷です。

低温熱源としては、湯たんぽ、懐炉、ストーブ、ホットカーペット、温風ヒーターなどおもに暖房器具があり、本来ちょっと触ったくらいでは熱傷の原因にならないものが多い。受傷者側の要因としては、熟睡していたり、体が不自由であったり、知覚鈍麻、泥酔、一酸化炭素中毒で意識がなかったり、糖尿病による循環不良などの状態にあると受傷しやすくなります。自分で動きにくい新生児や乳幼児も注意が必要です。

起こしやすい部位は、かかと、くるぶし、すね等で皮膚の直ぐ下に骨があるところが多い。

接触部の温度が44℃であれば約6時間で受傷します。44~51℃であれば、接触する温度が高くなるに連れて受傷する時間が短縮される傾向にあります。■低温熱傷の特徴

「最初は大した事がないように見え、痛みもないのに、時間の経過とともに皮膚が死んでいく(ヤケドの傷が深くなっていく)」ことです。すなわち、低温熱傷は当初発赤や水疱形成だけに見えても、極端に熱源の接触時間が長いために、深部組織に損傷を負っていることが多く、壊死が広範囲であれば中心部の皮膚を維持する血流が無くなり、徐々に皮膚が壊死してしまうのです。■低温熱傷の治療

- 受傷直後にはほとんど変化が無く、受傷後7~10日頃に疼痛が出現し、皮膚が壊死することが多い。初期から湿潤療法を行っても、皮膚壊死は防げない。

- プラスモイストなどの被覆材で早期から創面の乾燥を防いでいると、全層壊死は固い黒色壊死ではなく、灰白色~クリーム色の軟らかい壊死組織になる。

- 壊死が起きたら、直ちに壊死組織を切除する。この場合、必ずしも壊死組織をすべて除去する必要はなく、中心部に切開が入る程度、表面の硬い組織を切開する程度でよく、出血するような切開は必要ない。要するに、ドレナージ(溜まった浸出液を外に導き出す)ができれば十分である。その後、アルギン酸塩被覆材で創面を被覆する。抗生剤は短期間(1~2日)の投与で十分である。

- 創周囲の発赤は残るが、痛みがなければ特に問題はない。

- その後は、湿潤療法で自然に肉芽増生、上皮化させる。上皮化するまでは、熱傷の程度により差はあるが、概ね1~数ヶ月の経過を要す。

■低温熱傷の予防

- 就寝時低温熱傷では湯たんぽによるものが圧倒的に多いので、注意が必要。

- 体の同一箇所を暖房器具に長時間触れさせないようにする。

- 暖房器具を使用する人の状態によっては、周囲の人の配慮が必要。

以上の抜粋の重要な点をいくつか列挙します。

- 起こしやすい部位は、かかと、くるぶし、すね等で皮膚の直ぐ下に骨があるところが多い。

- 接触部の温度が44℃であれば約6時間で受傷

- 時間の経過とともに皮膚が死んでいく

- 就寝時低温熱傷では湯たんぽによるものが圧倒的に多い

熱湯入れたての湯たんぽは、非常に熱いです。自宅で使うような大きな布団であれば、湯たんぽが熱ければ、足で奥に押し出すなど空間的なゆとりがありますが、寝袋は袋状のため制限されます。場合によっては、足を屈める必要性もでてきます。

寝袋の構造上、横幅に余裕が無いため湯たんぽの置く位置は、自然と足元になります。

また、登山で何度かテント泊した経験がある方なら、わかると思うのですが、大概のテント場は真っ平らではなく、緩やかに傾斜しています。

2017/09/30 南八ヶ岳 行者小屋のテント場。緩斜面にテントが並ぶ

山のある程度平坦な箇所に山小屋が建ち、テント場も併設されるからです。そして、緩やかに傾斜した場所で寝る時、高い位置は頭、低い位置を足にします。(逆にすると頭に血が上り、気分が悪くなったり、胃の中の消化物が逆流したりする)。そこにテントを設営しマットを広げ、寝袋に入って寝ていると、僅かな寝返りなどで徐々に足の方にずり落ちてきます。山のテント泊で朝起きたら、体が足の方にずり落ちて足が寝袋の生地を潰してテント生地に密着していた、という経験をされた方も多いのでないでしょうか。

この”寝ている間に徐々に足の方へずり落ちる”がとても重要な内容です。つまり、寝袋内の足元に湯たんぽを置いた場合、寝ている間に足裏と湯たんぽが密着しやすい、ということです。言い方を変えると、非常に低温やけどを発症しやすい状況とも言えるのです。

そのため、寝袋内の足元に湯たんぽを置くときには、事前にこの内容を理解し、足裏と湯たんぽの間に十分な断熱対策を施すことが低温やけどを防ぐために非常に大切になってきます。

万が一、山の上で足裏が低温やけどになってしまうと、どうなってしまうでしょうか。最悪、歩行が困難なら、遭難になり、ヘリで救助になってしまうかもしれません。

また、山でよくお酒を飲まれる方、下界の布団の湯たんぽで低温やけどになってしまった経験のある方は、就寝時に湯たんぽとの距離感を調整するのが難しい可能性があるため、湯たんぽの使用を避けるのが無難です。

水の確保が必要

山の水源は天候の影響を大きく受ける

登山では、水の確保がとても大切になってきます。1泊程度であれば、担いで登れるかもしれませんが、2泊以上になると、現地調達になってきます。日本は水が豊富で、到るところにから綺麗な山の水を入手することができます。また、人気ルートでは、ルート上に山小屋があり、荷揚げした飲み物や雨水を購入することできます。

この湯たんぽで寝袋ホカホカ作戦は、ある程度水の余裕が必要です。もし、手持ちの水をすべて湯たんぽ用に使ってしまうと夜の間の飲み水がなくなってしまいます。(標高の高い場所は喉が渇きやすいが、熱湯はすぐ飲めない、寝ぼけて熱湯を扱うのはとても危険)

登山地図に水場と書かれていても、状況によっては水が涸れていることがあります。登山ルート上に、水場が少ない時は事前に調査しましょう。

ただ、雪山登山の場合は特殊です。

雪山登山 雪を入れた鍋を熱し、水(お湯)にする(厳冬期八ヶ岳で)

雪山では綺麗な雪が到る所にあり、鍋・バーナー・燃料があればどこでも雪→水(お湯)にすることができます。実際やってみるとわかるのですが、雪をお湯にするには結構な時間と燃料がかかります。雪山で湯たんぽを作成するのは、就寝時に暖かく過ごせるだけでなく、翌朝の調理に使う水や飲料水を事前に確保することに繋がります(常温の水は夜中に凍結し、翌朝使えなくなるため)。

お湯を注ぐ時、細心の注意が必要

私自身、過去何度も山で湯たんぽを作っていますが、最も緊張する瞬間が、ボトルにお湯を注ぐ時です。沸騰した直後の熱々のお湯をボトルに注ぐ時に、お湯がボトルから漏れたり、鍋の下をつたって落ちたりするため、基本的に外(土の上)で行います。しかし、暴風や大雨など天候が荒れていると、外でこの作業をするのも困難なときがあります。そんな時は、テントの前室で作業するなど、万が一ボトルが倒れてお湯が漏れたりしても、確実にやけどしない環境で行ってください。

足元に置くなら、寝袋の丈にある程度の余裕が必要

販売されている山岳用寝袋(シュラフ)には、ショートサイズ(女性用)、レギュラーサイズ(身長180cm程度まで)、ロングサイズ(身長190cm程度まで)の3サイズがあります。

これは身長や体格によって選ぶのですが、経験上、身長180cmの方がレギュラーサイズの寝袋を使うとピチピチになりがちです。その上、足元に湯たんぽを置いたらどうなるでしょうか。そのまま足を伸ばすと足裏と湯たんぽが密着してしまい、低温やけどのリスクが高まります。そのため、寝袋の適応身長に近い方は、寝袋内での湯たんぽ利用は窮屈ですし、おすすめしません。

私は身長176.5cmで、いくつかのメーカーレギュラーサイズを使ってきていますが、足元に湯たんぽ置いても窮屈に感じたことはありません。

熱いボトルをタオルで巻く

熱湯を入れたナルゲンボトルをタオルで巻く

熱々のお湯を入れたボトルの蓋を締める時、熱々になってとてもボトルを手で持てません。ボトルの周囲をタオルで巻くことで、タオル越しにボトルを握ってしっかりと蓋を締め、手で持って扱えるようになります。

万が一に備え、必ずジップロックに入れる

お湯を入れたばかりのボトルは非常に熱く、まともに手で握ることができません。そのため、乾いたタオルに巻いてボトルをしっかり握り、キャップをしっかり締めます。人によっては十分に力を入れることができず、キャップの締めがゆるくなってしまい、徐々にお湯漏れを引き起こす可能性が無いわけでなありません。

雪山にテント設営し、これから寝る3人。私の足元は出入り口。

また、テント内で2人以上で過ごす場合、夜中のトイレでテントを出入りする際に、足元の湯たんぽを踏まれてお湯漏れを引き起こしてしまう可能性もあります。湯たんぽをジップロック1袋に入れることで、万が一のお湯漏れに十分対応できます。(ただし、袋に穴が空いていないか事前に確認して下さい)

低温やけど防止のため、断熱マットとフットウォーマーの利用を強く推奨

熱湯を注いだ直後の湯たんぽは、非常に熱く、タオルで巻くと手で持てる程度になりますが、そのまま足元に置くにはまだ熱すぎます。そこで、登山時に利用するシットマット(休憩時に使用する座布団)を利用します。

写真のシットマットは100均で購入したものです。熱湯ボトルを巻いても変形等は見られません(すべてのメーカー製のが影響を受けないかはわかりません)。 シットマットで湯たんぽを包むことにより、だいぶ熱が緩和されます。

しかし、これでも足元に長時間置くにはまだ熱いです。登山では中厚手以上の登山用靴下を履きますが、その上にさらにフットウォーマーを履きます。

モンベル エクセロフトフットウォーマー

フットウォーマーにより、足元の保温力がアップするだけでなく、湯たんぽに足が触れても低温やけどしにくくなります。

この湯たんぽ+フットウォーマーの組み合わせは、実際に過去何度も試してきて、一度も低温やけどになっていない安全性の高い方法です。このモンベルのエクセロフトフットウォーマーを使って何年も経ちますが、結構生地が丈夫でこれを履いてテントや小屋で過ごしてきましたが、ほとんど傷んでません。

類似のフットウォーマーも”テントシューズ”という分類で多数販売されています。

作業手順

ここでは湯たんぽ作成の一連の流れを写真付きで紹介します。

最初にクリアボトルに温める水を入れておくと無駄に沸かしすぎることがない。

しっかり蓋を締めた状態で、逆さにして液漏れがないかチェック。

鍋に水を注ぐ。

お湯わ沸かす。転倒防止のため、ハンドルは持つと良い。

沸騰。

クリアボトルにお湯を注ぐ。この時、ボトルを安定した場所に置くこと。さらに蓋を写真のように手で持つことで風による転倒を予防しやすい。

お湯がこぼれる可能性があるため、外(テントの外)で作業すること。

お湯が入るにつれて、ボトルも重くなり安定してくる。

お湯入れ完了。

蓋を軽く締める。

ボトルは非常に熱いため、触らない。

乾いたタオルでボトルの周囲をグルグル巻く。

タオルが地面に付かない幅に2つ折しておくと、巻きやすいく、タオルも地面で汚れない。

タオルの上からしっかり容器を握り、蓋をしっかり締める。

ジップロック大を取り出し、タオルに巻いた状態のまま入れる。

ジップロック内の空気は、踏んでも口が開かない程度まで抜き、しっかり閉じる。

ボトルをタオルで巻いた状態にすることで、手で持てるようになり、その後の作業がしやすくなる。

また、万が一のお湯漏れの時&ジップロックに穴が空いていても、もある程度はタオルが吸って液漏れを低減してくれる。

ある程度熱いが、しっかり手で握れる。

シットマットを取り出す。

シットマットの上に乗せる。

こんな感じで包み込む。(寝袋に入れるときもこの向きで入れると良い。足元に置いた時、足裏の熱を和らげ、寝袋の末端への熱の無駄な放出を抑制させ、上部や両端から放熱させ寝袋内の空気を温める)

メッシュバッグ等に入れて、寝ている間にシットマットから湯たんぽがずれ落ちるのを防ぐ。

メッシュバッグの口を閉じ、

余った部分を折り返して、紐をくぐらせて、

最後にコードロックで中が遊ばないよう、しっかり締める。

湯たんぽの完成。

この向きのまま、寝袋の足元に入れる。

この状態で登山ソックスのまま寝ると、足裏が熱く、低温やけどのリスクあり。

そこで、フットウォーマーを靴下の上から履く。

足の保温力アップと低温やけど予防の効果がある。

寝袋内で、こんな感じで使用。

湯たんぽと足裏の距離は、上手に調整してください。

以上が一連の手順になります。

使用した道具一覧

撮影に使用している道具を下記にまとめて置きます。ご参考に。

ダイソーで購入した シットマット

モンベル エクセロフトフットウォーマー

私が購入したのは5年以上前のため、現行のフットウォーマーと多少異なります。

他メーカーの類似品もあります。

モンベル メッシュバッグ S

とても作りがしっかりしたメッシュバッグです。似たようなサイズの類似品でも問題ないと思います。

最後に

以前から湯たんぽ×寝袋のページを作成したいと思っていました。しかし、やけどのリスクのある内容のため、今まで掲載するのに躊躇していました。そこで、リスクを明記し、今までの経験を踏まえ、可能な限り安全な方法を掲載するよう努めました。

山仲間の登山ガイドと一緒に雪山に登った時、3シーズン用の寝袋+シュラフカバー+湯たんぽで過ごす様子を見て驚いたことがあります。この方法を駆使すると、荷物を軽量化することが可能です。

皆さんが、安全に快適に山で夜を過ごせますように☆

参考リンク

詳細は、医療機関の掲載情報を基に、このページ内に掲載しています。